[한국농정신문 김수나 기자]

농작업 안전재해 예방수칙과 주요 여성농민 정책 등을 마을까지 찾아가 농민들에게 알리는 교육이 있다. 담양군여성농민회가 담양군농업기술센터의 사업을 받아 추진 중인 ‘안전한 농작업 실천 여성농업인 교육’이다. 아무리 좋은 정책이라도 당사자인 농민들은 모르는 경우가 많은 상황에서 정책이 현장 곳곳에 가닿는 자리가 되고 있다.

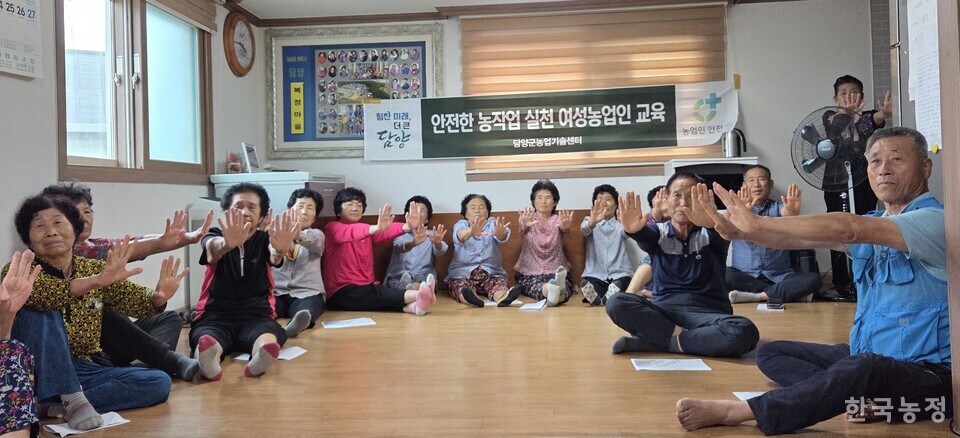

이 교육은 9~10월 총 24회(담양군 읍면별 2개 마을)에 걸쳐 진행 중이다. 지난 15일 전남 담양군 월산면 복정마을회관에서는 이 마을의 여성농민은 물론 남성농민들까지 20여명이 참여한 가운데 교육이 열렸다.

이날 교육에선 폭염 시엔 쉬어가며 일하기, 실제 기온보다 농민 건강에 더 중요한 체감온도 계산하기, 농기계 사용법, 쯔쯔가무시병 등 진드기 매개 감염병 예방수칙 등 안전재해 예방법부터 공동경영주 제도, 농민수당, 여성농업인 특수건강검진, 농작업 현장 친환경 화장실 설치 시범사업 등 여성농민 정책, 저렴하면서도 쓰임새 좋은 각종 편이장비 안내까지 농민에게 유용하지만 놓치기 쉬운 정보가 두루 소개됐다.

평생 농사로 굵어진 손마디와 굽은 허리, 손톱에 낀 흙도 씻어내지 못할 만큼 바쁘게 살아온 농민들에게 이날 강사로 나선 김승애 담양군여성농민회장은 “여러분이 얼마나 열심히 살아왔는지 스스로를 자랑스럽게 여기자”라고 당부하면서 ‘나는 내가 좋아’라는 구호에 맞춘 박수 체조로 강의를 시작했다. 이후 약 2시간에 걸친 교육에서 농민들은 지친 기색 없이 집중하고 질문하며 적극적으로 참여했다.

김 회장은 “안전에 관해선 잔소리는 끝없이 해도 된다”라며 외딴곳에서 경운기 전복으로 뒤늦게 발견돼 결국 돌아가신 마을 어르신, 한번 고추밭에 들어가면 늘 ‘저기 끝에까지는 따고 나와야지’라며 중간에 쉬지 못하는 시어머니, 종류별 호미와 높이 조절용 접이식 작업 탁자 같은 농민의 신체적 부담을 덜어주는 장비를 써본 경험담 등 일상 소재를 통해 이해하기 쉽게 강의를 이어 나갔다.

농기계 가운데 가장 사고율이 높은 경운기에는 반드시 후면 거울을 달고, 급선회와 과도한 적재를 금하며, 손가락 절단 등 사고를 막기 위해 동력장치 부분에 덮개를 씌우는 등 예방책을 문답 식으로 안내했다. 안전사고가 많은 예취기를 사용할 때는 안전커버(미사용시 과태료 부과), 장갑, 전용 앞치마, 긴팔이나 토시 착용과 같은 기본 수칙은 물론 예취기 가까이 가지 않고 수신호로 소통하라는 세세한 당부까지 챙겼다. 김 회장은 “누구라도 안전수칙을 안 지키는 걸 보면 잘 지키라는 잔소리는 물론 혼내서라도 꼭 알려줘야 한다”라며 “우리 모두 안전 잔소리꾼이 되자”라고 강조했다. 스스로 안전수칙을 지키는 것은 물론 주변에 안내하는 역할도 중요해서다.

특히 폭염 시엔 아무리 일이 많아도 반드시 자기 몸 상태를 살펴 가며 일하기, 체내 흡수를 높이도록 물은 자주 조금씩 마시기, 일하러 갈 땐 어디로 가는지 알리기, 강한 자외선은 피부 건강에 위험하므로 자외선 차단제를 잘 챙겨 바르기 등을 당부했다. 김 회장은 “아버님들도 자외선 차단제를 쓰셔야 한다. 혼자 일하더라도 힘들면 일을 멈추셔야 한다. ‘저기까지만 해야지’라는 생각은 금물”이라며 “일이 워낙 많으니 쉬는 게 잘 안 되지만, 안전에 있어선 일 하나 더 하는 게 중요한 게 아니다. 알람이라도 맞춰 놓고 꼭 쉬시고, 일 시작 전과 중간중간 몸도 푸셔야 한다”라고 거듭 강조했다.

농작업 안전과 관련해선 비교적 이해도가 있었지만, 여성농민 정책 가운데 공동경영주 등록제도는 잘 알려지지 않은 상태이기도 했다. 공동경영주에 대해 참가 농민들은 “부부면 그냥 되는 줄 알았다”, “수시로 신청 가능한가”, “땅덩이고 뭐고 아무것도 없는데 여자가 경영주가 돼?”, “농민수당 받으려면 경작권이 있어야지. (농지 소유권이 없으니) 문제가 크겄는데?”라고 의아해했다.

이에 김 회장은 여성농어업인 행복바우처를 받는다면 공동경영주로 등록할 수 있고, 농지 소유와 관계 없이 부부가 같이 농사짓는다는 사실만 증명되면 된다, 등록절차도 전화(국립농산물품질관리원)로 간소하다고 설명했다. 농민수당이 농가당에서 농민당 지급으로 확대되면 공동경영주도 우선 지급 대상이 될 수 있다는 안내도 덧붙였다.

아울러 이날 교육에선 기존 정책·사업뿐 아니라 안전하지 않은 농로와 마을 길 개선, 농민수당 상향, 여성농민 특수건강검진 대상 연령 확대 등에 대해 현장 농민들의 적극적 요구도 필요함을 공유했다.