1960년대 중반에 군을 제대한 총각 박해수는, 한지 만드는 일을 보다 규모 있게 해 보겠다고 작심하고는, 집안에다 공장을 새로 차렸다. 닥나무 다발을 개울가로 가져가 쪄서 껍질을 벗기고…하는 방식으로는 작업도 힘들뿐더러 생산량도 한계가 있다고 판단했기 때문이다. 무엇보다 작업환경이 그렇게 열악해서는, 장가를 가는 데에 애로가 있었다.

-집에서 종이를 만든다고예? 그거 엄청시리 힘들다카던데….

-아입니더. 이번에 공장을 새로 차려서 완전히 신식으로 종이를 만듭니더. 그라고 작업은 인부들이 다 맡아서 하이깨네, 내한테 시집오면 고생시러운 일 한 개도 없심더.

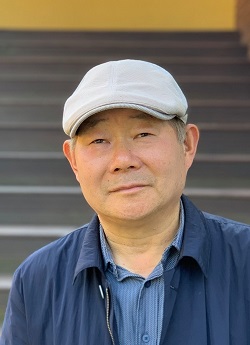

같은 의령군에 살았으되 닥나무의 ㄷ자도 들어보지 못한 처녀를, 맞선자리에서 감언이설로 꾀어서는 일단 결혼에 성공했다. 부인 김씨는 당시를 이렇게 회상한다.

“새벽 4시에 일어나 아궁이에 불을 때서 철판을 달구는 일부터, 인부들 출근하기 전에 준비를 다 해 놔야 돼요. 그때는 고무장갑도 없었잖아요. 한겨울에도 찬물에서 맨손으로 닥나무를 건져야 하고…너무 힘이 들어서 시집온 지 보름도 안 지나서 막심하게 후회를 했어요.”

물론 예전의 방식과는 달라진 점도 있었다. 전에는 닥나무 가지에서 껍질을 벗겨낸 다음에 사람이 칼로 일일이 겉껍질과 속껍질을 분리했었는데, 공장을 세우고부터는 ‘피닥’이라고 불리는 겉껍질까지 한꺼번에 가마에 넣고 삶았다. 대신에 표백제를 넣어서 처리하면 흰 빛깔의 종이를 뽑아낼 수가 있었다. 그뿐 아니라 닥나무 껍질 반죽을 돌 위에 올려놓고 매로 치대던 작업도 생략됐다. 전기를 이용해서 탱크 안에서 분해작업을 할 수 있게 된 것이다. 하지만 닥나무를 삶는 가마솥이 커다란 탱크로 바뀌다 보니, 전에 없던 위험한 상황이 발생하기도 했다.

“잿물을 넣고서 닥나무 껍질을 삶는데, 온도가 높아지면 펄펄 끓는 물이 여기저기서 막 튀어 오릅니다. 옷을 아무리 야무지게 입어도, 온몸이 뜨거운 물이 덴 자국투성이에요.”

1970년대 초의 어느 봄날, 한지를 생산하여 생계를 유지하던 서암리 주민들이 한자리에 모였다. 그들이 입때껏 한지를 내다 팔던 ‘신반 오일장’ 인근에 제지공장이 들어선 것이다.

-제지공장 들어선 것하고 우리하고 무신 상관 있노? 우리는 창호지를 맹그는데….

-그 제지공장에서 창호지도 맹글어뿐다카이.

-공장에서 창호지를 우째 맨드노? 닥나무는 어데서 조달을 하고?

-수입한 펄프에다 약품처리를 해서 만들면 우리 창호지보다 색깔도 훨씬 좋고 질기다카드라.

“70년대 초반에 외국에서 수입한 펄프를 원료로 삼아서, 기계로 대량 생산을 한 거예요. 그 바람에 한지를 쓰던 사람들이 상대적으로 값이 싼 양지를 사다가 문도 바르고 화선지로도 쓰고 족보 책도 만들고 하다 보니 한지 소비는 뚝 떨어질밖에요. 별수 있나요. 대대로 닥종이 만들어서 먹고 살아온 사람들이 하루아침에 모두 작파하고, 너도나도 도회지로 돈 벌러 나갔어요. 나같이 요령부득한 사람만 미련하게 남아서 지금껏 이 일을 하고 있지요.”

앞에서 박해수 씨가 언급한 ‘양지(洋紙)’란 ‘서양식으로 만든 종이’라는 뜻이다.

그러나 서양식 종이, 즉 양지가 우리의 전통 한지를 따라오지 못하는 점이 있다. 한지는 통풍이 되지만 양지는 그렇지 못하다. 말하자면 한지는 통풍과 보온을 동시에 해주는 ‘숨을 쉬는 종이’라는 얘기다.

“80년대가 되면 농촌 마을에도 양옥집들이 본격적으로 들어서면서, 창호지(窓戶紙) 용도로 한지를 찾는 사람들이 빠른 속도로 줄어듭니다. 예전엔 방바닥 바르는 장판지도 한지에다 들기름을 칠해서 만들었는데, 요즘이야 누가 종이로 방바닥 바르는 사람이 있나요. 게다가 근래엔 화선지나 습자지 용도로 쓰이는 종이마저도 중국에서 값싼 제품이 몰려오니까….”

만일 박해수 씨와 같은 ‘미련하고 고집스러운’ 소수의 장인마저 전통 방식의 닥종이 만드는 일에서 아예 손을 떼어버린다면, 우리는 중국제 ‘한지(漢紙)’를 보면서 창호지 바르고 살던 시절의 추억을 더듬어야 할 것이다.