1960년대의 어느 월요일, 시골 국민학교 교실.

담임선생은 교단 옆 책상에 앉아 업무를 보고, 대신에 반장이 앞으로 나가 교탁에 섰다. 반장아이는 칠판에다 서툰 분필 글씨로 ‘검소한 생활을 하자’라고 크게 써놓고는 돌아선다.

-지금부터 학급회의를 시작하겠습니다. 학교에서 정해준 금주의 주훈은 ‘검소한 생활을 하자’입니다. 그러면 이에 따른 실천사항을 정하겠습니다. 좋은 의견 있으면 발표해 주십시오.

시키니까 하는 것이지, 그런 겉치레 회의를 재미있어할 아이는 거의 없었을 것이다. 교실에 앉아있는 아이들의 얼굴엔 영양실조로 군데군데 버짐이 피어있고, 덕지덕지 꿰맨 옷에다, 겨울 초입인데도 양말을 갖춰 신지 못 한 아이들이 태반이었다. 더 이상 검소할 수가 없는 아이들에게 검소를 실천할 방안을 내놓으라 한다. 아이들은 꽁보리밥에 고구마나 감자로 간신히 끼니를 때우는 처지인데도, 교실이며 복도의 게시판엔 ‘건강을 위하여 혼식을 합시다’(쌀밥만 먹지 말고) 따위의 표어가 일 년 내내다시피 붙어 있었다. 그래도 회의는 진행된다.

-실천사항은… ‘몽당연필을 버리지 말고 끝까지 쓰자’로 했으면 좋겠습니다.

-에이, 그 실천사항은 지난주 주훈 ‘물자를 절약하자’일 때도 했고, 그 전전 주에도 했잖아.

-선생님은 종례 때마다 몽당연필을 볼펜 깍지에다 끼워서 쓰라고 하시는데, 모나미 볼펜은 비싸니까 그 껍데기 구하기도 어렵거든.

-바보야, 볼펜 껍데기 없어도 돼. 몽당연필을 대나무 젓가락에 대고 실로 묶어서 쓰면….

그야말로 궁핍이 풍성하고 남루가 낭자하던 시절이었다. 그러니까 ‘몽당연필도 버리지 말자’는 말은 꼭 연필이나 학용품에 국한한 얘기라기보다는, 당면한 시대적 가난을 검약정신으로 극복하자는 의미를 지닌, 상징적인 구호였다.

그런데 아이들의 필통 속에도 빈부차이는 있었다. 깎지 않은 새 연필 두세 자루에다 집에서 미리 깎은 두어 자루, 그리고 지우개와 칼까지 갖추고 있는 경우라면 형편이 좀 나은 집 아이였다. 빈한한 집 아이의 필통 속에서는 몽당연필 두어 개만이 짤랑거렸다. 그나마 책보를 허리에 두른 채로 십여 리 길을 내달려 학교에 도착하고 보면, 그 사이에 연필심이 토막토막 부러져 있어서, 아무리 깎아도 헛수고를 하는 경우가 많았다.

그런 때에, 삼촌이나 이모나 고모가 사다준 연필 한 다스는 무엇과도 바꿀 수 없는 귀한 선물이었다.

“집안 형이나 친척들이 모처럼 방문할 때면 가장 흔한 선물이 연필이었어요. 그거 한 다스 받으면 기분 최고지요. 선물 받은 날 저녁이면 연필을 정성들여 깎아서 필통에 넣는데, 그냥 넣으면 심이 부러지니까 신문지를 잘라 접어서 바닥에다 깔고…. 그땐 플라스틱 필통이 아니고 양철로 필통을 만들었거든요. 그래서 심이 잘 부러졌어요.”

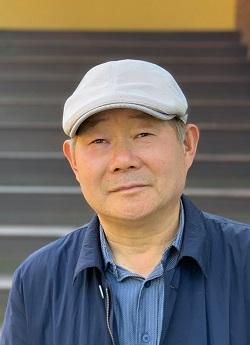

1954년생인 육병현 씨의 얘기다. 그의 얘기가 아니더라도 육칠십 년대에 초등학교를 다녔던 사람이라면 어쩌다 연필 한 다스를 선물로 받은 날, 마치 빈 독에 쌀을 가득 채워놓은 주부처럼 마음이 넉넉했던 기억을 갖고 있을 것이다.

육병현 씨와 비슷한 연배라면 ‘문화연필’이나 ‘동아연필’을 기억하고 있을 것이다. 그 연필공장들은 이후 어떻게 변모했을까? 백로지 공책에다 침을 묻혀서 글씨를 썼던 그 연필들은 어떤 공정을 거쳐 만들었을까? 연필심은 또 왜 그렇게 잘 부러졌으며, 깎기도 힘들었을까?

2002년 8월, 이런 궁금증 보따리를 들고 찾아간 곳이 전라북도 전주시 팔복동에 위치한 ‘문화연필’ 공장이었다. 연필의 효용이 1,000분의 1쯤으로 줄어버린 컴퓨터 시대, 그래도 우리는 그 시절의 연필 얘기를 해볼 것이다.