우리나라의 염전은 대부분 조수간만의 차가 심한 서해안이나 남해안에 분포한다. 그렇다면 염전이 없는 경상도 북부 내륙이나 강원도 사람들은 소금을 어떻게 공급받았을까?

“지역마다 소금이 운반되던 ‘소금길’이 있었어요. 특히 경상도나 강원도엔 염전이 없잖아요. 그러니 서해의 염전에서 나는 소금을 운반해 와야 하지요. 옛날엔 금강 하구를 출발한 소금배가 강을 따라 100킬로미터 이상 죽 올라가서 부강(芙江) 나루까지 들어왔어요. 그 포구에서 하역된 소금이 이제 충청북도, 경상북도, 멀리 강원도까지 육로로 운송이 됐지요. 하지만 소금 가마니를 지게에 짊어지고 이 마을 저 고을을 일일이 찾아다니며 소금을 공급했던 사람들은 역시 소금장수들이었지요.”

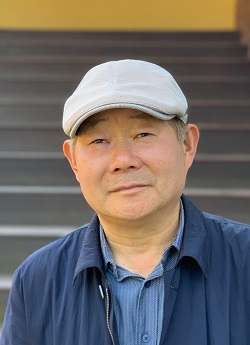

석모도 어유정 마을의 염전에서 염부로 일하고 있던 경상도 안동 출신의 권국선 씨가 들려준 얘기다. 앞에서 말한 부강 나루터는 세종시를 개발하면서 흔적조차 찾을 수 없게 되었다.

소금 가마니를 지게에 진 소금장수들이 각자 방향을 정해 흩어진다. 등짐을 지고 재를 넘기도 하고 내를 건너기도 한다. 마을로 진입하면 제얼 먼저 들르는 곳은 역시 주막이다. 주모가 반색을 한다.

-주모, 근래 이 동네에 소금장수 다녀간 적 있소?

-어서 오이소. 얼마 동안 소금장수들 발길이 뜸했십니더.

-어이구, 다행이다. 자, 우선 시원한 막걸리나 한 주전자 내오시오.

남자가 막걸리를 들이켜는 사이에 어느 사이 사발통문이 돌아 동네 여인들이 몰려온다.

“뉘 집 어느 주막에 소금장수 왔다더라, 하면 주모가 통문을 돌려서 동네 사람들을 불러 모아요. 그러면 마을 아낙들은 바가지나 양푼에다 쌀이며 참깨며 팥이며를 담아 들고 오는데, 그것도 시세라는 것이 있어서 소금 한 되에 쌀 한 되를 맞바꾸기도 하고 혹은 소금 값을 배로 치기도 하고….”

이제 소금장수가 입담을 발휘할 시간이다.

-자, 소금이 왔어요. 소고기보다 맛난 서해바다 안면도의 왕소금이 왔습니다. 음식 맛도 내고, 악귀도 물리치고, 바람난 영감 고쟁이에다 뿌리면 기방출입을 뚝 끊는다는 그 유명한 안면도 왕소금이 왔습니다.

-고쟁이에다 뿌렸다가 영감 아랫도리가 소금에 절어서 시들시들해져뿔모 나는 우짜라고.

-하하하….

주막 마당에 한바탕 웃음보가 터진다. 그런데 마을에서 좀 산다 하는 사람은 손이 크다.

-우리는 소금 두 말을 살 낀데, 집으로 좀 갖다 주이소.

하지만 육칠십 년대만 해도 너나없이 곤궁하던 시절이라, 소금을 말(斗)로 들이는 경우는 드물었고 기껏 해야 한두 됫박을 물물교환으로 장만했으니, 가정에서 소금이 얼마나 귀한 대접을 받았을지 어렵지 않게 짐작할 수 있다.

“소금 한 됫박 사면 자그마한 항아리에 넣어서 뚜껑을 덮어놓고 애들은 손도 못 대게 해요. 특히 소금이 귀한 경상도나 강원도 산간 마을에서는 양치질하는 데에 쓰는 소금도 아까워서, 아침이면 식구들이 냇가로 몰려나가 모래를 가지고 이를 닦았을 정도였다니까요.”

그런데 주막엔 소금장수만 오는 게 아니다. 소금을 다 팔고 곡식을 챙겨 지고 떠날 무렵 공교롭게도 상 장수가 들이닥치더니, 또 그 뒤를 이어서 병풍 장수가 들어와 짐을 푼다.

-이봐요, 소금장수, 우리 모처럼 만났는데 그냥 헤어질 순 없잖아요.

-좋아요. 마침 병풍 장수도 만났으니 우리 투전이나 한 판 합시다.

소금장수들 중엔 땀 흘려 번 돈을 하룻밤 투전판에서 날려버린 경우도 있었다.