<제34회>

독립투사들이 운명처럼 갈 수밖에 없던 곳이 식민지의 형무소였다. 이전의 조선은 실질적으로 감옥이 없는 나라였다. 죄를 지은 자들은 태형이나 노역형, 유배형에 처했을 뿐 감옥에 가두어 두는 징역형은 없었다. 사극에서 흔히 보는 감옥 장면은 아직 형이 확정되지 않은 미결수를 임시로 가두는 곳이었다. 그러던 것이 일제강점기에 들어와서 근대적인 징역형이 생기고 장기간 감옥에 갇혀 형벌을 받는 체계가 성립된 것이다. 이 낯선 감옥 풍경은 식민지 치하에서 가장 끔찍한 공간이었다. 일제는 전국에 총독부가 관할하는 22개의 형무소를 운영했다.

일단 연행되어 처음으로 가는 유치장부터 고문 그 자체였다. 무더운 여름에 20명 정도가 한 방에서 지내며 목욕은 물론이고 세수도 한 달에 한 번 하기 어려웠다. 이와 벼룩에게 뜯기느라 잠도 제대로 잘 수 없었다. 밤낮을 가리지 않고 불시에 취조가 행해지는데, 취조란 곧 무자비한 폭력과의 대면이었다. 누구든지 끌려가면 죽음을 당할 수 있었으므로 지목된 사람과 남아있는 사람은 그 때마다 마음속으로 이별을 하고는 하였다. 실제로 수많은 독립투사들이 취조 과정에서 고문을 받아 죽어갔다.

일제는 정식 재판을 받아 형이 확정되기 전에 수사기간을 무제한으로 하는 예심제도를 두고 있었다. 사상범이나 조직사건 피의자들은 보통 1년에서 3년까지도 공판을 열지 않고 형무소에 잡아두었다. 그 후에 형이 확정되어도 그 기간은 제대로 형량에 포함시키지 않았다. 그래서 5년형을 언도받고도 7~8년 동안 감옥 생활을 하는 경우도 흔했다.

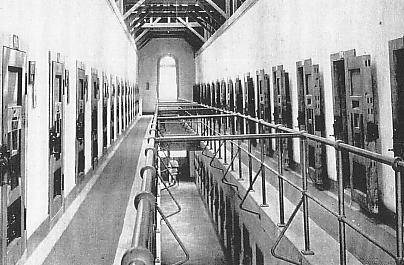

일본인 노동자로 조선에 건너와 혁명적 노동조합 활동을 통해 조선 노동자들과 함께 일제에 맞서 싸운 이소가야 스에지라는 사람이 있다. 그는 무려 10여 년 동안 감옥에 갇혔는데 훗날 그가 지냈던 함흥형무소의 모습을 생생하게 기록으로 남겼다. 가장 큰 감옥이었던 서대문형무소도 그 모습과 그다지 다르지는 않았다. 일제는 독립투사들을 주로 독방에 가두었다. 함흥형무소의 독방은 가로 1m40cm, 세로 2m50cm 정도, 한 평 크기였다. 마룻바닥에는 누더기 같은 돗자리가 깔려 있고 뒤쪽에는 덮개 변기, 앞쪽에는 양철로 된 세면기 겸 걸레를 빠는 물통이 놓여 있었다. 걸레 한 장, 빗자루와 쓰레받기, 너덜너덜한 이불 하나와 목침이 투사들의 감옥 세간이었다. 목침에는 빈대를 눌러 죽인 핏자국이 군데군데 말라붙어 닦이지도 않았다. 문아래 위로는 구멍이 있었는데 위의 것은 감시용이고 아래는 차입물을 넣는 용도였다. 조명은 옆방과 같이 사용하는 조그만 전구가 다였다. 그나마 두꺼운 벽에 구멍을 내어 중간에 알전구를 달아놓았기 때문에 벽 아래에는 불빛이 비치지도 않았다.

밥은 양철그릇에 갈색 콩과 조를 섞어 틀에 찐 다음 그 위에 9라는 숫자를 찍어 넣고 김치 몇 조각을 올려놓은 것이었다. 가장 열악한 9등급의 밥이라는 뜻이었다. 독립투사들은 거의 다 양도 적고 비위 상하는 이 음식을 한 톨도 남기지 않고 비웠다. 적들에게 잡힌 마당에 건강까지 잃어선 안 된다는 각오였다. 밥은 남기지 않고 먹는다, 하루 한 번씩 방을 청소한다, 매일 한 시간 이상 운동을 한다 등이 보통의 생활수칙이었다.

여름의 더위도 끔찍하지만 한겨울의 감옥살이는 살인적이었다. 매일 아침 세면과 청소용으로 두 국자의 물이 배급되었는데, 세수를 하고 마룻바닥을 닦다보면 금세 반들반들 얼어버렸다. 칼날 같은 바람이 문틈으로 불어와 감방 안은 냉장고나 마찬가지였다. 움직이지 않는 신체의 드러난 부분은 동상이 걸리기 일쑤였다. 조봉암 선생도 일제의 감옥에서 동상 걸린 손가락 7개를 잘라냈다고 한다. 독방에서는 항상 앉아 있는 자세만이 허용되었지만 다들 감시의 눈을 피해 끊임없이 몸을 움직이고 손과 얼굴을 비볐다. 그래도 뺨과 귀가 갈라져 피투성이가 되고는 하였다. 귀가 썩어 아예 없어진 사람도 있었다. 그런 고통 속에서도 변절하지 않고 출옥 후 곧바로 다시 투쟁의 전선에 뛰어드는 이들을 일러 ‘고문강자’라고 불렀다. 그 강자들은 대개 이념에 투철한 사회주의 계열의 투사들이었다.