아무도 관심을 가지고 있지 않은 일을 한다는 것은 쉬운일이 아니다. 요즘 세대는 좀 달라 졌지만 과거 우리의 부모세대는 묵묵히 희생하며 가정을 이끌고 자식들을 교육시켰다. 자신들은 힘들더라도 자식들의 희망과 꿈을 이루게 하고 싶은 기대 때문이리라.

우리 시대 대다수 농민들은 어떤가. 아무도 관심없고 알아주는 사람 없어도 묵묵히 먹거리를 생산해 낼 뿐만아니라 지역과 농촌과 환경과 자연을 지키고 있다. 국가와 민족의 부모 역할을 이들이 하고 있다. 그럼에도 우리 사회는 관심이 없다. 이들은 열악한 농업·농촌 여건하에서 살아남기위해 몸부림치고 있다. 때로는 데모도 한다. 그러나 그 몸부림은 어떤 한계점을 지나면 포기하게 된다. 나는 그것이 두렵다.

농민은 원래 먹거리 생산 전문가이다. 급변하는 기후환경속에서 어떤 작목을 선택해야 할지, 병충해는 어떻게 막을지, 시비와 물 관리는 어떻게 해야 할지 등을 감당하는 농산물 생산 전문가라는 의미이다. 생산전문가로서의 농민만으로도 보통 힘들고 어려운 것이 아니다. 그래서 생산은 농민이 하되 가공 유통 판매 등은 또 다른 이 분야 전문가나 농협이 감당해야 한다.

그러나 우리시대 농민은 생산뿐만 아니라 가공, 유통, 판매, 체험교육, 관광까지 감당하라고 강요받고 있다. 그래서 굳이 농민보다는 농업인이라는 말을 많이 사용하고 있는지 모르겠다.

최근에는 협업이니 사회적 경제니 푸드플랜이니 하며 고상한 단어들이 난무하고 있다. 이러한 사회적 요구들을 꿰어 구슬을 만들 수 있는 지역이나 농민은 손가락으로 꼽을 지경이고 대다수의 농민들에게는 남의 일일뿐이다. 용어조차 생소하고 어렵게 느낀다. 대다수 농촌 현장의 분위기가 그렇다는 의미이다. 전문가들은 농정철학을 바꿔야 하고, 농민이 행복해야 한다는데 백번 옳은 말씀이지만 먼데서 들려오는 낯선 소음에 불과하다. 아무도 귀 기울이지 않기 때문이다.

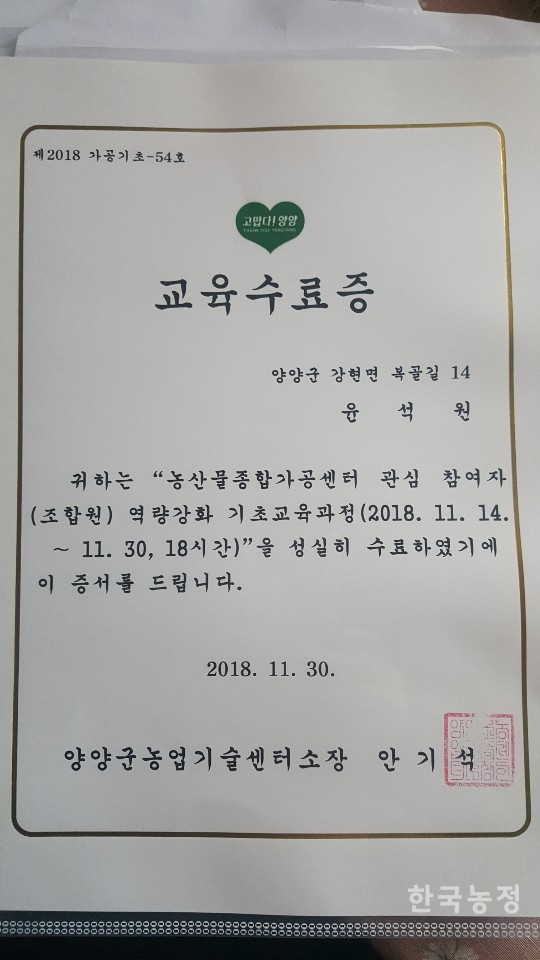

이곳 양양군에서도 농산물종합가공센터를 짓고 있다. 중앙정부예산 10억원과 군비 5억원을 들여 건축하고 있는데 내년 가을부터는 가공, 포장 등이 가능할 것으로 보인다. 문제는 이를 어떻게 운영할 것인가다. 농민들이 조합이나 법인을 만들어 운영해야 할 것으로 보이는데 쉬운 일이 아닐것 같다. 이에 군 기술센터에서는 관심있는 농민들을 대상으로 가공센터 참여 및 역량강화 기초교육을 3주간 실시했는데(11.14~11.30) 나도 참석해 교육을 받았다.

요즘 나는 생산 전문가로서의 농민만으로는 이제는 더 이상 살아남지 못 하겠다는 생각을 자주하게되고 불안해 진다. 생산·가공·유통·판매·관광까지 감당하지 않을 수 없는 상황으로 내몰리고 말았기 때문이다. 그러나 이를 실현하고 꿸 수 있는 농민은 소수에 지나지 않는다. 기본소득, 협동, 협업, 사회적 경제 등의 가치와 철학으로 농업·농촌·농민을 설사 살릴 수 있다하더라도 이미 때가 늦은 것 같다.

30여년 이상 지속된 신자유주의의 경쟁력 지상주의와 물신주의, 인간소외 현상은 결국 농민과 농업과 농촌을 해체 수준의 궁지로 몰아 넣고 말았다는 생각을 지울 수 없다. 농촌 현장에 온지 이제 만 3년이 지나가고 있다. 중간 결론 쯤 되는 것 같다. 소수의 농민과 농업, 폐허가 된 농촌만이 남을 것 같은 불안감이 온몸을 감싼다.

그러나 농촌생활 10년쯤 지나면 나름 희망을 발견할 수 있을까. 나의 판단이 잘못 되었다는 것을 깨달을 수 있기를 바랄뿐이다. 겨울비가 추적추적 내리고 있어 그런지 더욱 우울하다.