“부정선거로 당선된 박근혜 정권에게 빼앗긴 민주주의와 쌀을 되찾아 오겠습니다.” 지난달 28일 쌀 목표가격 23만원 보장을 요구하며 농성에 돌입한 농민들이 내건 구호다. “농업은 대통령이 직접 챙기겠다”던 박근혜 정부의 공약이 헛된 약속임이 만천하에 드러나고 8년간 동결된 쌀 목표가격을 겨우 4천원 인상하겠다는 정부의 뻔뻔함에 맞서 농민 스스로 생존을 요구하고 나선 것이다.

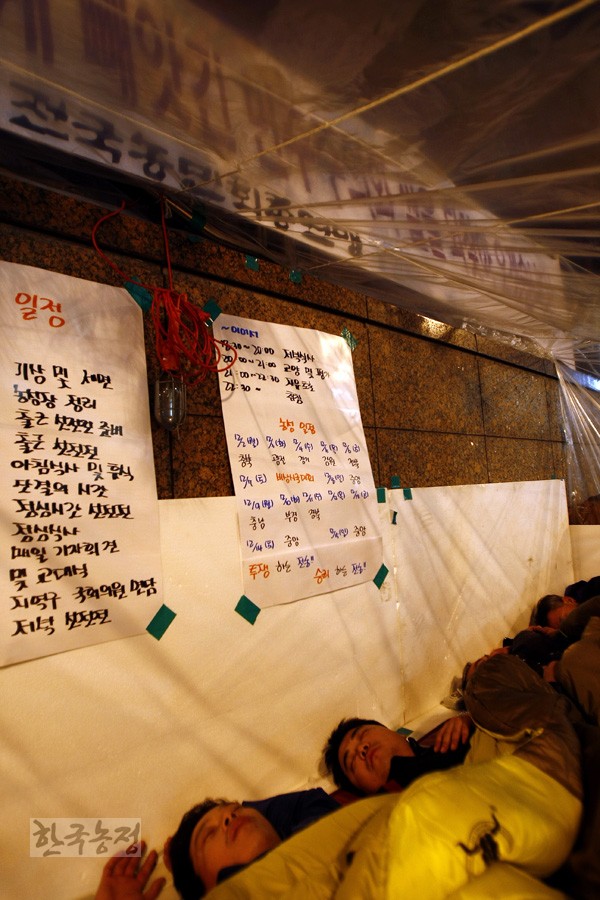

번듯한(?) 천막 하나 세우지 못하고 현수막과 비닐로 만든 농성장은 말 그대로 열악하다. 가로등 불빛으로 농성장의 어둠을 밝히고 얇은 봄, 가을용 침낭을 펼쳐 다리를 휘감고 도는 한기를 애써 날려버린다. 농성장 한 귀퉁이에 겹쳐 놓은 비닐을 여닫이문 삼아 열고 닫을 때 마다 스며드는 공기에 몸을 ‘움찔’ 움츠린다.

오늘은 충북, 내일은 광주전남, 모레는 경기 … 공동의 목표를 위해 바쁜 시간을 쪼갠 지역의 농민들이 여의도를 거점 삼아 1인 시위를 하고 제 몸 하나 누일 곳 없는 간이 농성장에서 긴 밤 지새우기를 스스럼없이 청한다.

오늘(지난 2일)로써 농성 5일째다. 시작은 했으나 끝은 기약이 없다. ‘벌써’ 오일과 ‘겨우’ 오일 사이에서 마음을 다잡을 수밖에 없는 농민들의 현실이 잔인하다. “박근혜 정권이 빼앗은 민주주의와 쌀” 때문에, 이 땅의 농민들이 ‘노숙’을 하며 사서 고생을 해야 하는가. 농성장을 쉬이 떠나지 못하던, 예순일곱 농민의 탄식이 비수가 되어 정곡을 찌른다. “천대도 이런 천대가 어디 있느냐고….” 2013년 12월 여의도의 을씨년스러운 밤이 농민들의 깊은 한숨 속에서 점점 깊어만 간다.